Handlungsempfehlungen

Was tun?

Die politischen Rahmenbedingungen für Produktion, Konsum und Handel sind bisher zu wenig darauf ausgerichtet, die Ziele Ernährungssicherheit, Biodiversitäts- und Klimaschutz gemeinsam zu addressieren. Die vorgeschlagenenen Maßnahmen sollen dazu dienen, die Rahmenbedingungen für internationalen Agrarhandel so zu gestalten, dass er eine nachhaltige Landnutzung befördert.

Wie sollte sich der Konsum ändern?

Ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Entschärfung der Zielkonflikte Ernährungssicherheit, Klima- und Biodiversitätsschutz ist eine nachhaltigere Ernährung, insbesondere eine deutliche Verringerung des Pro-Kopf-Konsums tierischer Produkte. Eine Ernährung mit Fleisch hat einen vielfach höheren Flächenanspruch als eine pflanzenbasierte Ernährung. Durch eine stärker pflanzenbasierte Ernährung (mit weniger Flächenanspruch) entstehen Freiräume für eine Landnutzung, die den Biodiversitäts- und Klimaschutz stärker berücksichtigt.

Deutliche Verringerung des Pro-Kopf-Konsums tierischer Produkte: tierische Produkte sollten entsprechend ihrer Umweltkosten relativ verteuert werden, z.B. durch eine Umsatzsteuer für tierische Produkte von 19% bei gleichzeitiger Absenkung der Umsatzsteuer auf Obst und Gemüse auf 0%.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten bei Kaufentscheidungen unterstützt werden, indem eine Produktkennzeichnung, z.B. ein Klima- oder Biodiversitäts-Label von Lebensmitteln, eingeführt wird.

Diese Maßnahmen sollten durch ein entsprechendes Ernährungsangebot und Investitionen in Ernährungsbildung (z.B. in Kindergärten, Schulen, Kantinen) ergänzt werden.

Wie sollte die Produktion gestaltet werden?

Hohe landwirtschaftliche Produktivität in der EU spielt für die globale Ernährungssicherung eine wichtige Rolle. Aber wir stehen vor der zentralen Herausforderung, hohe Produktivität mit Biodiversitäts- und Klimaschutzzielen zu vereinbaren. Besonders wichtig ist dabei, dass hohe Ansprüche an Biodiversitäts- und Klimaschutz in der EU nicht zu Verlagerungseffekten in andere Regionen der Erde führen. Im Gegenteil, der bestehende Flächenbedarf für die Importe von Agrarprodukten aus dem Rest der Welt sollte verringert werden. Die vielfältigen Anforderungen und Regularien sollten beispielsweise schlüssig und rechtssicher in einem umfassenden Landwirtschaftsgesetz gebündelt werden.

Es braucht biodiverse Produktionssysteme in strukturreichen Landschaften, z.B. Agroforstsysteme. Diese bieten Lösungen für die Vereinbarkeit von Produktivität und Biodiversitätsschutz.

Gemeinwohlleistungen, z.B. für den Schutz von Biodiversität und Klima, sollten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU stärker als bisher honoriert werden. Das gegenwärtige System pauschaler Flächenprämien sollte abgeschafft werden.

Wie sollte der internationale Agrarhandel gestaltet werden?

Der internationale Agrarhandel ist von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung. Handelspolitische Instrumente sollten allerdings stärker als bisher daraufhin ausgerichtet werden, dass sie auch dem Biodiversitäts- und Klimaschutz sowie der Ernährungssicherung dienen. Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass Maßnahmen mit extraterritorialer Wirkung partnerschaftlich, in gegenseitiger Wertschätzung und in gegenseitigem Respekt gestaltet und umgesetzt werden und auf eine gerechte Handelsbeziehung zielen.

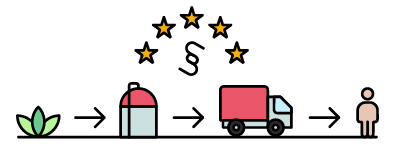

EU-weite und nationale Regelungen sollten die verschiedenen Ziele entlang der gesamten Lieferketten sicherstellen. Die EU-Richtlinie 2024/1760 und das deutsche Lieferkettengesetz stellen erste Versuche dar, europäische Unternehmen zu entsprechender Sorgfalt zu verpflichten. Um wirtschaftliche Nachteile gegenüber Ländern ohne solche Regelungen auszugleichen, bieten sich Zölle oder andere Grenzausgleichsmaßnahmen an.

Internationale Handelsabkommen sollten in gleichem Maße auf verbesserte Wohlfahrt als auch auf das Erreichen international vereinbarter Ziele zum Biodiversitäts- und Klimaschutz und zur Ernährungssicherung ausgerichtet sein. Auch die Welthandelsorganisation (WTO) sollte Regelwerk diese Ziele in ihr Regelwerk aufnehmen.

Private Standards und Zertifizierungssysteme für Nachhaltigkeit können hilfreich sein, um Entwicklungen in Bereichen des Handels anzustoßen, wo es noch keine ausreichenden öffentlichen Standards gibt. Private Standards decken aber meist nur kleinere Marktsegmente ab, sodass sie kein Ersatz für öffentliche Politik sind. Private Standards sollten regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden, um Greenwashing und negative indirekte Effekte zu vermeiden.